Page 130 - 《中国药房》2021年5期

P. 130

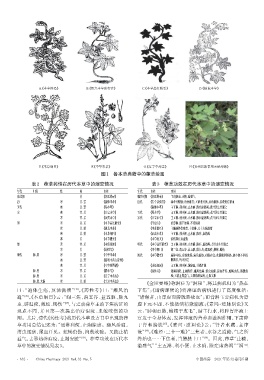

A.《本草图经》 B.《绍兴本草所有注》 C.《本草品汇精要》 D.《救荒本草》

E.《本草纲目》 F.《中华本草》 G.《辽宁中药志》 H.《贵州民族常用天然药物》

图1 各本草典籍中的葎草绘图

表2 葎草药性在历代本草中的演变情况 表3 葎草功效在历代本草中的演变情况

年代 归经 性 味 出处 年代 出处 功用

南北朝 甘 《名医别录》 魏晋时期 《名医别录》 主治瘀血、止精、溢盛气

唐 寒 甘、苦 《新修本草》 唐代 《古今录验方》 葎草汁醋饮;治膏淋方;又浓煮汁饮,亦治淋沥,苏澄用疗尿血

五代 寒 甘、苦 《蜀本草》 《新修本草》 主五淋、利小便、止水痢、除疟虚热渴;煮汁及生汁服之

宋 寒 甘、苦 《开宝本草》 五代 《蜀本草》 主五淋、利小便、止水痢、除疟虚热渴;煮汁及生汁服之

寒 甘、苦 《证类本草》 宋代 《开宝本草》 主五淋、利小便、止水痢、除疟虚热渴;煮汁及生汁服之

明 寒 甘、苦 《本草品汇精要》 《圣惠方》 治膏淋、脐下妨闷、不得快利

寒 甘、苦 《救荒本草》 《本草图经》 主癞遍体皆疮者,主膏淋,又主久痢成疳

寒 甘、苦 《本草纲目》 《证类本草》 主五淋、利小便、止水痢、除疟、虚热渴

寒 苦 《本草徵要》 《本草衍义》 治伤寒汗后虚热

清 寒 甘、苦 《本经逢原》 明代 《本草品汇精要》 主五淋、利小便、止水痢、除疟、虚热渴;煮汁及生汁服之

寒 苦 《药性考》 《本草纲目》 润三焦、消五谷、益五脏,除九虫;辟温疫;敷蛇、蝎伤

现代 肺、肾 寒 甘、苦 《中华本草》 清代 《本草徵要》 遍体生疮,煎汤洗渍;病后虚热,内服亦宜;此藤能利湿热,故小便不利或

寒 甘、苦 《简明中药大辞典》 淋沥者,均可用之

寒 甘、苦 《中草药图谱》 《本经逢原》 主五淋、利小便、散瘀血,并捣汁服

肺、肾 寒 甘、苦 《黔本草》 《药性考》 通淋利便、止痢除疟、癞风治遍、消虫逐瘀、尿血汗见、蛇蝎虫伤、捣敷效

肺、肾 寒 甘、苦 《辽宁中药志》 验;又能止精益气,去邪热辟瘟疫,止渴安脏

肺、肾、大肠 寒 甘、苦 《宁夏中药志》

《金匮要略》称淋症为“淋秘”,将其病机归为“热在

曰:“遍体生疮,煎汤洗渍” 。《药性考》曰:“癞风治 下焦”;《诸病源候论》将淋证的病机进行了高度概括:

[19]

遍” 。《本草纲目》云:“润三焦,消五谷、益五脏,除九 “诸淋者,由肾虚而膀胱热故也”;而膏淋主要病机为肾

[29]

虫,辟温疫,敷蛇、蝎伤” ,与之前葎草主治下焦病证的 虚下元不固、不能摄纳精微脂液;《素问·经脉别论》又

[27]

观点不同,并且第一次提出治疗温疫、虫蛇咬伤的功 云:“肺朝百脉,输精于皮毛”,肺主行水,将脾胃津液上

用。其后,清代《药性考》将历代本草及方书中出现的葎 宣发于全身体表,发挥津液的营养和滋润作用,下肃降

[37]

草功用总结记述为:“通淋利便,止痢除虐。癞风治遍, 于肾和膀胱 。《素问·逆调论》云:“肾者水藏,主津

[38]

消虫逐瘀,尿血汗见。蛇蝎虫伤,捣敷效验。又能止精 液” 。《难经·三十一难》“三焦者,水谷之道路,气之所

[39]

益气,去邪热辟瘟疫,止渴安脏” 。葎草功效在历代本 终始也……下焦者,当膀胱上口” 。因此,葎草“止精,

[29]

草中的演变情况见表3。 溢盛气”“主五淋、利小便、止水痢,除疟虚热渴”“润三

·632 · China Pharmacy 2021 Vol. 32 No. 5 中国药房 2021年第32卷第5期