Page 93 - 中国药房2023年10期

P. 93

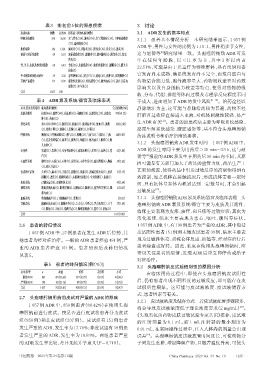

表3 排名前5位的原患疾病 3 讨论

原患疾病 例数 占比/% 排名前5位的疾病(例数) 3.1 ADR发生的基本特点

呼吸系统感染 598 56.58 支气管炎(154)、肺炎(134)、支气管肺炎(124)、上呼吸道感染 3.1.1 患者基本情况分析 本研究结果显示,1 057 例

(77)、扁桃体炎(29) ADR中,男性与女性的比例为1.10∶1,男性稍多于女性,

腹腔感染 146 13.81 阑尾炎(37)、胃肠炎(25)、胆囊炎(18)、胃炎(11)、肠炎(9)

[8]

泌尿生殖系统感染 69 6.53 泌尿道感染(39)、膀胱炎(9)、前列腺炎(6)、附睾炎(2)、肾盂 这与赵赟等 研究结果一致。头孢噻肟钠致 ADR 可发

肾炎(2) 生在任何年龄段,以<11 岁为主,其中 3 岁以内占

骨、关节、皮肤及软组织感染 68 6.43 骨折(26)、皮肤感染(14)、软组织感染(3)、腱鞘炎(2)、膝关节 22.51%,可能是由于儿童作为特殊群体,具有组织和器

损伤(2)

手术感染的预防及治疗 59 5.58 恶性肿瘤(16)、剖宫产(13)、痔疮(10)、囊肿(4)、肛周脓肿(3) 官发育尚未成熟、酶系统发育尚不完全、血浆白蛋白与

其他严重感染 117 11.07 感染性发热(26)、外伤感染(17)、脓毒血症(11)、新生儿宫内 药物结合能力低、胞外液容量大、药物吸收途径对药效

感染(7)、中耳炎(5) 影响大以及自身抵抗力较差等特点,使得对药物的吸

合计 1 057 100

收、分布、代谢、排泄等体内过程及毒理学反应程度不同

表4 ADR累及系统/器官及临床表现 于成人,进而增加了ADR的发生风险 [9―10] 。给药途径以

ADR累及系统/器官 临床表现(例次) 合计/[例次(%)] 静脉滴注为主,这可能与静脉给药较为普遍,药物不经

皮肤及附件 皮疹(466)、瘙痒(343)、斑丘疹(83)、荨麻疹(58)、皮肤发红(19)、皮肤红 999(61.25) 肝脏首过效应直接进入血液,对机体刺激性较强,易产

肿(18)、药疹(12) [11]

消化系统 恶心(80)、呕吐(51)、腹泻(25)、腹痛(17)、腹部痉挛(8)、便血(7)、腹胀 196(12.02) 生ADR有关 。患者的原患疾病主要为呼吸系统感染、

(2)、食欲下降(2)、便秘(1)、反酸(1)、稀便(1)、打嗝(1) 泌尿生殖系统感染、腹腔感染等,基本符合头孢噻肟钠

呼吸系统 胸闷(61)、呼吸困难(32)、憋气(16)、咳嗽(13)、气促(13)、气喘(5)、气短 148(9.07) 药品说明书和治疗指南的要求。

(1)、迟发性哮喘(1)、鼻塞(1)、痰鸣(1)、咽痛(1)、喉充血(1)、喉痒(1)、喉 3.1.2 头孢噻肟钠致ADR发生时间 1 057例ADR中,

头水肿(1)

全身性 寒战(21)、发热(17)、全身性水肿(6)、面部水肿(5)、多汗(5)、高热(5)、苍 62(3.80) ADR 的发生时间主要为用药后>30 min~24 h,这与赵

白(3) 赟等 报道的ADR多发生于用药后30 min内不同,其原

[8]

心血管系统 潮红(20)、心慌(16)、心悸(7)、发绀(6)、心律失常(4)、血压降低(4)、胸痛 59(3.62) 因可能是有关部门加大了药品的监管力度,药品生产工

(1)、血压升高(1)

各类神经系统 头晕(17)、麻木(13)、头痛(7)、震颤(5)、抽搐(2)、双硫仑样反应(1)、意识 51(3.13) 艺更加规范,使得药品中引发过敏反应的高聚物得到有

模糊(1)、谵妄(1)、精神障碍(1)、末梢神经损伤(1)、全身僵硬(1)、昏迷(1) 效控制,加之机体在接触抗原后,形成抗体需要一定时

免疫系统 过敏反应(38)、过敏性休克(5) 43(2.64) 间,只有抗体量在体内积累达到一定数量时,才会引起

视觉系统 眼睑皮肤疾病(4)、眼球震颤(2)、结膜病(2)、凝视(1)、短暂性失明(1)、眼 11(0.67) 过敏反应 。

[12]

部充血(1)

血液系统 粒细胞减少(3)、白细胞减少(1)、紫斑(1) 5(0.31) 3.1.3 头孢噻肟钠致ADR累及系统/器官及临床表现 头

其他系统 输液相关反应(31)、烦躁不安(10)、乏力(6)、耳鸣(2)、声音改变(1)、口干 57(3.49) 孢噻肟钠致 ADR 累及系统/器官主要为皮肤及其附件,

(1)、腰痛(1)、牙痛(1)、肌酐升高(1)、咽喉紧缩感(1)、盗汗(1)、唇病(1) 临床主要表现为皮疹、瘙痒、斑丘疹等过敏症状;其次为

合计 1 631(100)

消化系统,临床主要表现为恶心、呕吐、腹泻等症状。

2.6 患者的转归情况 1 057例ADR中,有190例患者为严重的ADR,其中包括

1 057 例 ADR 中,27 例患者在发生 ADR 后停药,其 皮试阴性患者151例和未做皮试患者39例,临床主要表

他患者均经对症治疗。一般的ADR患者痊愈491例,严 现为过敏性休克、双硫仑样反应、抽搐等,经对症治疗后

重的 ADR 患者痊愈 101 例。患者的预后及转归情况 患者痊愈或好转。因此,临床在使用头孢噻肟钠时,应

密切关注患者的病情,发现 ADR 后应立即停药或给予

见表5。

对症治疗。

表5 患者的转归情况[例(%)]

3.2 头孢噻肟钠皮试后假阴性的原因分析

ADR类型 n 痊愈 好转 未好转 不详 在临床用药过程中,即使在头孢噻肟钠皮试阴性

一般的ADR 867 491(56.63) 371(42.79) 1(0.12) 4(0.46)

严重的ADR 190 101(53.16) 87(45.79) 1(0.53) 1(0.53) 后,仍有患者出现不同程度的过敏反应,即可能存在皮

合计 1 057 592(56.01) 458(43.33) 2(0.19) 5(0.47) 试假阴性现象。这可能与皮试液浓度、皮试液储存方

式、患者因素等有关。

2.7 头孢噻肟钠用药前皮试对严重的ADR的影响

3.2.1 皮试液浓度及储存方式 若皮试液配置步骤较多,

1 057 例 ADR 中,850 例患者(80.42%)在使用头孢

[13]

将会导致皮试液浓度低于理论浓度要求(2 mg/mL) 。

噻肟钠前进行皮试。按是否进行皮试将患者分为皮试

《头孢类抗菌药物皮肤过敏试验专家共识》推荐,皮试液

组(850 例)和非皮试组(207 例)。皮试组有 151 例患者 的注射剂量为 0.1 mL,而 1 mL 注射器的最小刻度为

发生严重的ADR,发生率为17.76%;非皮试组有39例患 0.01 mL,在实际操作过程中,注入人体内的剂量会出现

者发生严重的 ADR,发生率为 18.84%。两组患者严重 误差 。头孢噻肟钠皮试液放置时间延长,可使药物分

[14]

的ADR发生率比较,差异无统计学意义(P=0.718)。 子间发生重排,增加降解产物,且随着温度升高,可使头

中国药房 2023年第34卷第10期 China Pharmacy 2023 Vol. 34 No. 10 · 1235 ·