Page 73 - 2020年17期

P. 73

2.1.4 基质溶胀方法的筛选 好。因此,最终确定以干燥器室温干燥24 h作为可溶性

在溶胀基质时,本课题组发现PVA类材料由于黏度 微针的干燥方法。不同干燥方法对可溶性微针形态的

大会产生较多气泡,离心后仍无法除尽,严重影响微针 影响见图3。

的外观形态,甚至出现空针,这将直接影响微针给药剂

量的准确性。因此,本研究考察了 4 ℃冰箱静置 1 h、

80 ℃水浴加热15 min、超声(频率:40 kHz,功率:300 W)

溶解1 h等 3种不同溶胀方法对微针形态的影响。结果

显示,4 ℃冰箱静置 1 h 后,PVA 基质溶胀完全,没有气

泡,制备的微针完整、美观;80 ℃水浴加热 15 min 后,

PVA 基质完全溶胀,但溶胀过程若搅拌过快,制备的微

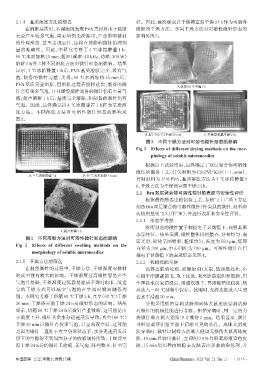

A.烘箱60 ℃干燥3 h

针会有很多气泡,并且缓慢搅拌制备的微针仍有少量气

泡;超声溶解 1 h 后,基质完全溶胀,但制备的微针仍有

气泡。因此,最终确定以 4 ℃冰箱静置 1 h 作为基质溶

胀方法。不同溶胀方法对可溶性微针形态的影响见

图2。

B.真空(60 ℃)干燥30 min C.干燥器室温干燥24 h

图3 不同干燥方法对可溶性微针形态的影响

Fig 3 Effects of different drying methods on the mor-

phology of soluble microneedles

根据以上试验结果,最终确定了双层聚合物可溶性

微针的制备工艺:针尖材料为 CS-PVP K30(1 ∶ 1,m/m),

A. 4 ℃冰箱静置1 h B. 80 ℃水浴加热15 min

背衬材料为 15%PVA,基质溶胀方法为 4 ℃冰箱静置 1

h,干燥方法为干燥器室温干燥24 h。

2.2 Bru双层聚合物可溶性微针的表征与安全性评价

根据最终筛选出的制备工艺,参照“2.1.1”项下方法

制备Bru双层聚合物可溶性微针(针尖载药微针,材料和

药物用量见“2.3.1①”项),并进行表征和安全性评价。

2.2.1 形态学考察

将所制备的微针置于扫描电子显微镜下,观察其形

C.超声溶解1 h

态学特征。结果发现,微针整体排列整齐,分布均匀,表

图2 不同溶胀方法对可溶性微针形态的影响

面光滑,针体呈圆锥状、粗细均匀,长度为 550 μm,底部

Fig 2 Effects of different swelling methods on the

直径为 300 µm,中心间距为 700 µm。可溶性微针在扫

morphology of soluble microneedles

描电子显微镜下的表观形态见图4。

2.1.5 干燥方法的筛选 2.2.2 机械性能考察

在制备微针的过程中,干燥方法、干燥温度对微针 离体皮肤的处理:取健康 SD 大鼠,脱颈椎处死,小

的成型性有较大的影响。干燥温度过高微针容易产生 心剔干净腹部的毛,取下皮肤,剥离脂肪组织和筋膜,用

气泡且易碎,干燥温度过低容易造成干燥时间长,故适 生理盐水反复清洗后,用滤纸吸干,再用锡箔纸包裹,然

宜的干燥方式可以减少气泡的产生同时缩短制备周 后放入-80 ℃冰箱中保存。使用时,先将皮肤放入生理

期。本研究考察了烘箱60 ℃干燥3 h、真空(60 ℃)干燥 盐水中浸泡30 min。

30 min、干燥器室温干燥24 h对微针形态的影响。结果 分别采用铝箔穿刺试验和离体大鼠皮肤穿刺试验

显示,烘箱60 ℃干燥24 h后微针严重皱缩,这可能是由 对微针的机械性能进行考察。铝箔穿刺时,用一定的力

于温度上升,微针基质水分迅速蒸发导致;真空(60 ℃) 将微针垂直刺入铝箔中并维持 2 min。结果显示,微针

干燥 30 min 后微针有较多气泡,甚至出现空针,这可能 可轻易刺穿铝箔并留下清晰可见的小孔。离体大鼠皮

是因为微针一直处于真空负压状态下,水分迅速蒸发后 肤穿刺时,微针以同样方法刺入健康无损伤大鼠离体皮

留下的空隙得不到周围分子的收缩填补所致;干燥器室 肤,10 min后取出微针,立即用0.4%台盼蓝溶液染色皮

温干燥24 h后的微针无收缩、无气泡、阵列整齐、针型完 肤,15 min 后用异丙醇除去皮肤表面多余的染色剂,并

中国药房 2020年第31卷第17期 China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 17 ·2115 ·