Page 90 - 202014

P. 90

欧氏距离

3.00

0 5 10 15 20 25

2.00

Y14

Y19

Y20 1.00

Y12 ( 15.335% )

Y15

Y16 0

Y17

Y11

Y18 Score on PC2 -1.00

Y13

Y5

Y9 -2.00

Y1

Y6

Y2 -3.00

Y7

Y3 -2.50 0 2.50 5.00 7.50

Y4

Y8 Score on PC1(74.548%)

Y10

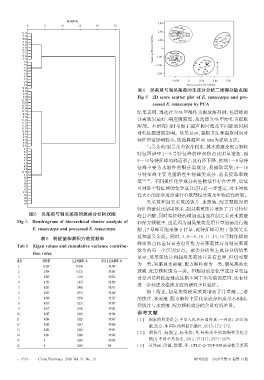

S15 图6 吴茱萸与制吴茱萸的主成分分析二维得分散点图

S19

S14 Fig 6 2D score scatter plot of E. rutaecarpa and pro-

K18

K20 cessed E. rutaecarpa by PCA

K14

K19

K15 结果表明,当选择 70%甲醇作为提取溶剂时,色谱峰的

S11

S16

K11 分离效果最好,响应值较高,故选择 70%甲醇作为提取

K12

K13 溶剂。本研究同时考察了超声和回流及不同提取时间

K17

K16

S12 对特征图谱的影响。结果显示,提取方法和提取时间对

S17

S13 特征图谱影响较小,故选择超声40 min为提取方法。

S18

S20 与吴茱萸/制吴茱萸饮片相比,其水煎液及配方颗粒

K2

K7

K6 特征图谱中 1~8 号特征峰的峰面积占比明显增加,而

K8

K3 9~16号特征峰的峰面积占比有所下降,推测1~8号特

K5

K9 征峰主要为水溶性黄酮苷类成分,易提取富集;9~16

K4

K10

K1 号特征峰主要为脂溶性生物碱类成分,煎煮提取率较

S3

S7 低 [10,17] 。不同极性化学成分的生物活性存在差异,后续

S6

S2

S1 可对各个特征峰的化学成分进行进一步鉴定,对不同极

S10

S5 性大小的化学成分进行有效部位分离及生物活性研究。

S8

S9 吴茱萸和制吴茱萸的饮片、水煎液、配方颗粒对照

S4

特征图谱对比结果显示,制吴茱萸饮片增加了17号特征

图5 吴茱萸与制吴茱萸的聚类分析树状图 峰甘草酸,同时特征峰的增加也出现在制吴茱萸水煎液

Fig 5 Dendrogram of hierarchical cluster analysis of 和配方颗粒中,这是因为制吴茱萸是用甘草煎汤进行炮

E. rutaecarpa and processed E. rutaecarpa 制,17 号峰可能来源于甘草,此特征峰可用于鉴别吴茱

表6 特征值和累积方差贡献率 萸和制吴茱萸。同时,4、6~8、10、11、14、16号特征峰的

峰面积占比差异显著也可作为吴茱萸饮片与制吴茱萸

Tab 6 Eigen values and cumulative variance contribu-

饮片的另一个区别要点。聚类分析和主成分分析结果

tion rates

显示,吴茱萸饮片和制吴茱萸饮片虽有差异,但仍可聚

成分 特征值 方差贡献率,% 累计方差贡献率,%

1 11.928 74.548 74.548 为一类;吴茱萸水煎液、配方颗粒聚为一类,制吴茱萸水

2 2.454 15.335 89.883 煎液、配方颗粒聚为一类。但炮制前后化学成分量变显

3 0.827 5.169 95.052 著是否是降低毒性或区别不同主治功能的原因,还有待

4 0.553 3.457 98.509 进一步药理及临床方面的研究予以验证。

5 0.065 0.406 98.915

6 0.057 0.353 99.268 综上所述,制吴茱萸较吴茱萸增加了甘草酸,二者

7 0.048 0.298 99.567 的饮片、水煎液、配方颗粒主要化学成分组成基本相同,

8 0.037 0.231 99.797 但饮片与水煎液、配方颗粒成分的含量有所差异。

9 0.017 0.106 99.903

10 0.007 0.041 99.944 参考文献

11 0.004 0.023 99.967 [ 1 ] 国家药典委员会.中华人民共和国药典:一部[S]. 2015年

12 0.002 0.013 99.980 版.北京:中国医药科技出版社,2015:171-172.

13 0.002 0.010 99.991 [ 2 ] 胡传芹,杨鑫宝,杨秀伟,等.吴茱萸中的黄酮苷类化合

14 0.001 0.008 99.998

15 0.000 0.001 99.999 物[J].中国中药杂志,2012,37(17):2571-2575.

16 0.000 0.001 100.000 [ 3 ] 苏秀丽,印敏,徐曙,等. UPLC-Q-TOF-MS法分析吴茱萸

·1744 · China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 14 中国药房 2020年第31卷第14期