Page 118 - 202004

P. 118

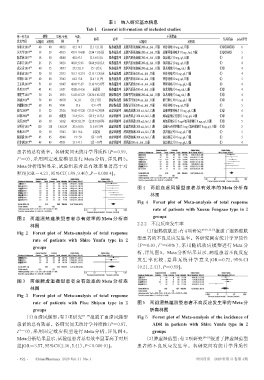

表1 纳入研究基本信息

Tab 1 General information of included studies

第一作者及 例数 男性/女性, 年龄, 病程 证型 干预措施 结局指标 Jadad评分

发表年份 试验组 对照组 例 岁 试验组 对照组

朱相贡2016 [9] 40 40 48/32 43.5±4.7 (5.3±2.1)月 湿热蕴肤型 龙胆泻肝汤加减 200 mL,bid ,口服 西替利嗪10 mg,qd,口服 ①②③④⑤⑥ 6

吴大华2019 [10] 39 39 43/35 47.91±14.08 (5.84±3.05)月 湿热蕴肤型 龙胆泻肝汤加减 200 mL,bid ,口服 盐酸西替利嗪片10 mg ,bid,口服 ①②③④⑤ 5

陈学林2011 [11] 58 30 48/40 40.8±3.1 (2.5±0.5)天 湿热蕴肤型 龙胆泻肝汤加减 200 mL,bid ,口服 氯雷他定10 mg,qd,口服 ① 4

高祁芳2016 [12] 25 25 34/16 40.63±7.65 (8.64±0.81)天 湿热蕴肤型 龙胆泻肝汤加减 200 mL,bid ,口服 氯雷他定10 mg,qd,口服 ① 4

袁定贵2014 [13] 40 35 38/37 35.3±11.9 (5~17)天 湿热蕴肤型 龙胆泻肝汤加减 200 mL,bid ,口服 氯苯那敏片4 mg,tid,口服 ①② 4

段祖述2011 [14] 30 30 27/33 35.13±12.91 (5.15±3.76)天 湿热蕴肤型 龙胆泻肝汤200 mL,bid ,口服 西替利嗪片10 mg,qd,口服 ① 4

罗继红2013 [15] 40 40 37/43 64.2±5.4 (2.6±1.1)年 湿热蕴肤型 龙胆泻肝汤200 mL,bid ,口服 西替利嗪10 mg,qd,口服 ① 5

王东风2018 [16] 71 69 93/47 40.69±3.27 (1.36±0.53)年 湿热蕴肤型 龙胆泻肝汤200 mL,bid ,口服 西替利嗪片10 mg,qd,口服 ⑥ 4

冯勇2017 [17] 43 43 55/31 42.88±14.56 未提及 湿热蕴肤型 龙胆泻肝汤200 mL,bid ,口服 氯苯那敏片4 mg,tid,口服 ①② 4

邢建军2011 [18] 30 24 19/35 51.47±13.73 (14.36±10.51)月 脾虚湿蕴型 除湿胃苓汤加减 200 mL,bid ,口服 氯苯那敏片4 mg,tid,口服 ①② 4

苏婕2016 [19] 79 40 49/70 36±11 (25±7)月 脾虚湿蕴型 除湿胃苓汤200 mL,bid ,口服 依巴斯汀片10 mg,qd,口服 ①② 4

周耀湘2012 [20] 60 40 59/41 35.6 0.5~4年 脾虚湿蕴型 除湿胃苓汤200 mL,bid ,口服 西替利嗪10 mg,qd,口服 ① 5

饶飞2009 [21] 31 22 27/26 39.45±15.20 (13.53±6.74)天 血虚风燥型 加味消风散 200 mL,bid ,口服 盐酸西替利嗪片10 mg,qd,口服 ①② 4

匡琳2006 [22] 60 60 未提及 31.4±12.5 (25.9±15.2)天 血虚风燥型 凉血消风方 200 mL,bid ,口服 地氯雷他定分散片5 mg,qd,口服 ①② 4

朱霞2005 [23] 60 58 56/62 40.59±11.97 (2.58±0.69)年 血虚风燥型 凉血消风散 200 mL,bid ,口服 地氯雷他定片5 mg+氯苯那敏片8 mg,qd,口服 ①② 5

朱明芳2011 [24] 120 120 116/124 20.5±10.6 (1.5±0.3)年 血虚风燥型 凉血消风散 200 mL,bid ,口服 盐酸左西替利嗪片5 mg+氯苯那敏片8 mg,qd,口服 ①② 5

张燕2017 [25] 50 50 57/43 38.5±6.6 未提及 血虚风燥型 消风散加减 200 mL,bid ,口服 氯雷他定片10 mg,qd,口服 ① 5

陈媛媛2014 [26] 45 45 42/48 19~59 3月~10年 血虚风燥型 消风散加减 200 mL,bid ,口服 氯雷他定片10 mg,qd,口服 ① 5

程非洲2017 [27] 49 49 47/51 33.1±1.1 2月~10年 血虚风燥型 消风散200 mL,bid ,口服 氯雷他定片10 mg,qd,口服 ① 4

患者的总有效率。各研究间无统计学异质性(P=0.59,

2

I =0),采用固定效应模型进行 Meta 分析,详见图 3。

Meta 分析结果显示,试验组患者总有效率显著高于对

照组[OR=4.23,95%CI(1.89,9.46),P=0.000 4]。

图 4 两组血虚风燥型患者总有效率的 Meta 分析森

林图

Fig 4 Forest plot of Meta-analysis of total response

rate of patients with Xuexu Fengzao type in 2

图 2 两组湿热蕴肤型患者总有效率的 Meta 分析森 groups

林图 2.2.2 不良反应发生率

Fig 2 Forest plot of Meta-analysis of total response (1)湿热蕴肤型:有4项研究 [9-10,13,17] 报道了湿热蕴肤

型患者的不良反应发生率。各研究间有统计学异质性

rate of patients with Shire Yunfu type in 2

2

groups (P=0.03,I =68%),采用随机效应模型进行 Meta 分

析,详见图 5。Meta 分析结果显示,两组患者不良反应

发生率比较,差异无统计学意义[OR=0.72,95%CI

(0.21,2.41),P=0.59]。

图 3 两组脾虚湿蕴型患者总有效率的 Meta 分析森

林图

Fig 3 Forest plot of Meta-analysis of total response

rate of patients with Pixu Shiyun type in 2 图 5 两组湿热蕴肤型患者不良反应发生率的 Meta 分

groups 析森林图

(3)血虚风燥型:有7项研究 [21-27] 报道了血虚风燥型 Fig 5 Forest plot of Meta-analysis of the incidence of

患者的总有效率。各研究间无统计学异质性(P=0.87, ADR in patients with Shire Yunfu type in 2

I =0),采用固定效应模型进行 Meta 分析,详见图 4。 groups

2

Meta分析结果显示,试验组患者总有效率显著高于对照 (2)脾虚湿蕴型:有 2项研究 [18-19] 报道了脾虚湿蕴型

组[OR=3.57,95%CI(2.36,5.41),P<0.000 01]。 患者的不良反应发生率。各研究间有统计学异质性

·492 · China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 4 中国药房 2020年第31卷第4期