Page 49 - 《中国药房》2023年12期

P. 49

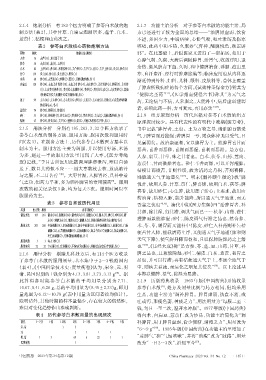

2.1.4 炮制分析 有183个医方明确了参苓白术散的炮 2.1.7 功能主治分析 对于参苓白术散的功能主治,局

制方法(表 2),其中甘草、白扁豆炮制居多,莲子、白术、 方已经进行了较为全面的总结——“治脾胃虚弱,饮食

薏苡仁、桔梗和山药次之。 不进,多困少力,中满痞噎,心忪气喘,呕吐泄泻及伤寒

表2 参苓白术散核心药物炮制方法 咳噫,此药中和不热,久服养气育神,醒脾悦色,顺正辟

药物 频次 炮制方法(频次) 邪”。在此基础上,后世医家又进行了一定拓展,如用于

人参 16 去芦(15)、切片焙干(1) 心脾气弱、久痢、大病后调助脾胃、治胃气、收敛浮阳、退

茯苓 36 去皮(30)、蒸(5)、土炒(1)

白术 82 土炒(43)、炒(20)、米泔浸炒(5)、去芦炒(3)、去芦(3)、蒸(3)、去芦土炒(2)、炙(2)、炒黄(1) 余热、肠风脏毒下血、久泻、和中健脾消食、浮肿、痘出里

甘草 139 炙(124)、炒(12)、炙去皮(2)、蜜炙(1) 寒、自汗盗汗、经行时脾虚胀满等;临床应用也从内科逐

山药 60 炒(50)、去黑皮(4)、炒黄(2)、蒸(2)、其他(微炒/炮,各1) 渐延伸到外科、妇科、儿科、眼科、皮肤科等,总体上覆盖

白扁豆 128 炒(54)、去皮姜汁浸炒(18)、去皮姜汁炒(14)、去皮炒(7)、姜汁浸炒(6)、炒研(5)、姜汁炒

(5)、去皮姜汁拌炒(5)、姜汁浸去皮微炒(4)、姜炒(2)、姜汁浸去皮(2)、去皮姜炒(2)、其他 了脾虚所致病症的各个方面。《试效神圣保命方》赞其为

[11]

(炒熟/姜汁浸去皮微炒黄/姜汁制炒/制,各1) “健脾之圣药” 。《医学指南捷径六书》称其“为元气之

莲子 99 去心(41)、去心炒(18)、去心皮(16)、炒(11)、去皮(7)、去心煎(2)、其他(去心皮蒸/炒研/微 药,无论病与不病,人常服之,大能补中,病后虚弱泄泻

炒/打碎去心,各1) [12]

薏苡仁 74 炒(70)、炒研(3)、炒熟(1) 者,必须此药一料,方可复元,再用亦善” 。

砂仁 35 炒(18)、炒研/杵(7)、炒去衣(2)、姜水炒(2)、姜汁炒(2)、去壳(2)、其他(微炒/研,各1) 2.1.8 组方原理分析 历代医籍对参苓白术散的组方

桔梗 67 炒(29)、炒黄(26)、去芦(4)、锉炒(4)、焙(2)、其他(米泔浸/去芦炒,各1) 原理探讨较少。具有代表性的有明代中晚期《医方考》,

2.1.5 用法分析 分别有 185、203、3、32 个医方收录了 书中记载“脾胃者,土也。土为万物之母,诸脏腑百骸受

参苓白术散的制备方法、服用方法、服用次数和服用时 气于脾胃而后能强;若脾胃一亏,则众体皆无以受气,日

间(表 3)。在制备方法上,历代参苓白术散医方基本以 见羸弱矣。故治杂证者,宜以脾胃为主。然脾胃喜甘而

制末为主。服用方法主要为调服,并以使用枣汤、米汤 恶苦,喜香而恶秽,喜燥而恶湿,喜利而恶滞。是方也,

为多,超过一半的服用方法里用到了大枣。《医方考绳 人参、扁豆、甘草,味之甘者也。白术、茯苓、山药、莲肉、

愆》记载,“予目击世医用此散调理脾虚泄泻,唯以白汤 薏苡仁,甘而微燥者也。砂仁辛香而燥,可以开胃醒脾;

送下,数日其药似不应……用大枣数枚去核,煎成浓汁 桔梗甘而微苦,甘则性缓,故为诸药之舟楫,苦则喜降,

[8]

与之服,不二日告疗”。大枣甘温,入脾胃经,具补中益 则能通天气于地道矣” 。明末《删补颐生微论》载“脾

[13]

[9]

气之功,但药力平和,多为调补脾胃的常用辅药 。服用 悦甘,故用人参、甘草、苡仁;脾喜燥,故用白术、茯苓;脾

次数的相关记录仅 3 条,均为每天 3 次。服用时间以空

喜香,故用砂仁;心生脾,故用莲子治心;土恶水,故用山

腹服药为主。

药治肾;桔梗入肺,能升能降,所以通天气于地道,而无

表3 参苓白术散历代用法 否塞之忧也” 。清代中期《医方集解》曰“治脾胃者,补

[14]

类别 医方数 频次 内容(频次) 其虚,除其湿,行其滞,调其气而已……茯苓、山药、薏仁

制备方法 185 216 制末(106)、制细末(60)、制枣肉丸(11)、制蜜丸(10)、制丸(5)、锉(5)、父咀(4)、研

末(4)、锉焙为末(3)、制水丸(3)、制糊丸(2)、其他(捶碎/共炒为末/磨细,各1) 理脾而兼能渗湿;砂仁、陈皮调气行滞之品也,然合参、

服用方法 203 260 枣汤调服(91)、米汤调服(67)、加姜枣煎服(25)、姜枣汤调服(21)、煎服(20)、白汤 术、苓、草,暖胃而又能补中(陈皮、砂仁入补药则补);桔

调服(12)、石菖蒲汤调服(9)、姜汤调服(6)、加姜与灯心草煎服(2)、加姜煎服(2)、 梗苦甘入肺,能载诸药上浮,又能通天气于地道(肺和则

枣仁汤调服(2)、其他(糖汤/稀粥/汤,各1)

服用次数 3 3 每天3次(3) 天气下降),使气得升降而益和,且以保肺防燥药之上僭

[15]

服用时间 32 32 空心服(15)、食远服(8)、不拘时/无时服(6)、其他(食前/食后/半饥服,各1) 也” 。《目经大成》称“是方参、苓、莲、豆、山药、甘草,补

2.1.6 用量分析 剔除儿科处方后,有 114 个医方收录 脾之品也,且兼能除湿;砂仁、橘皮、白术、薏苡,和胃之

了参苓白术散的服用剂量,基本集中于 2~3 钱范围内 品也,并可以行滞;再有桔梗通天气于上,枣汤全地气于

[16]

(表 4)。《中国科学技术史:度量衡卷》认为,宋金、元、明 中,则疾去益速,而运化之职复其位矣” 。以上论述基

清、民国时期的1钱分别为4.13、3.81、3.73、3.13 g 。据 本都以健脾、益气、除湿为思路。

[10]

此算得各时期参苓白术散的平均用量分别为 7.71、 2.1.9 历版药典收录 1963 年版《中国药典》开始收录

[17]

10.67、8.41、6.26 g,总的平均用量为(8.45±2.33)g,即用 参苓白术散 ,处方及剂量比例与局方相同,但均采用

量范围为6.12~10.78 g(表中用量为区间者按均值计)。 生品,功能主治为“调补脾胃。脾胃虚弱,饮食不消,或

除明清外,其他时期的样本量偏少,存在较大的偶然性, 吐或泻,形瘦色萎,神疲乏力”,用法用量为“每服二至三

难以对变化趋势作出准确判断。 钱,每日一至二次,温开水冲服”。1977年版《中国药典》

表4 历代参苓白术散用量的出现频次 将白术、白扁豆、薏苡仁改为炒品,功能主治简化为“调

朝代 5~7分 1钱 1.2钱 2钱 2~3钱 3钱 4~5钱 5钱 补脾胃,用于脾胃虚弱,食少便溏,消瘦乏力”,用量改为

宋、金 1 5 “6~9 g” 。1985年版《中国药典》在功能主治里增加了

[18]

元 2 1 1 1

明、清 1 3 69 6 22 1 1 “益肺气”和“气短咳嗽”,并将“消瘦”改为“肢倦”,用量

[19]

民国时期 1 改为“一日2~3次”,沿用至今 。

中国药房 2023年第34卷第12期 China Pharmacy 2023 Vol. 34 No. 12 · 1451 ·