Page 76 - 《中国药房》2023年16期

P. 76

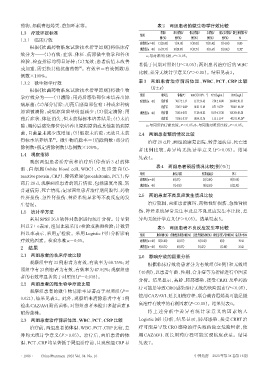

药物,如碳青霉烯类、替加环素等。 表2 两组患者的微生物学疗效比较

1.3 疗效评定标准 清除/ 部分清除/ 假定清除/ 未清除/ 假定未清除/ 微生物清除率/

组别

1.3.1 临床疗效 例(%) 例(%) 例(%) 例(%) 例(%) %

对照组(n=48) 12(25.00) 7(14.58) 5(10.42) 17(35.42) 7(14.58) 50.00

根据《抗菌药物临床试验技术指导原则》将临床疗 观察组(n=48) 16(33.33) 10(20.83) 9(18.75) 8(16.67) 5(10.42) 72.92 a

效分为——(1)有效:症状、体征、病原微生物学和各项 a:与对照组比较,P<0.05。

检验、检查指标均明显好转;(2)无效:患者病情未改善

著低于同期对照组(P<0.05);两组患者治疗后的 WBC

[6]

或加重,需更换其他抗菌药物 。有效率=有效例数/总

比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结果见表3。

例数×100%。

1.3.2 微生物学疗效 表3 两组患者治疗前后体温、WBC、PCT、CRP 比较

(x±s)

根据《抗菌药物临床试验技术指导原则》将微生物

组别 时间点 体温/℃ WBC/(×10 L ) PCT/(ng/mL) CRP/(mg/L)

-1

9

学疗效分为——(1)清除:用药后感染部位未培养出原

对照组(n=48) 治疗前 38.17±1.13 11.73±6.62 7.54±16.00 126.08±81.53

病原菌;(2)部分清除:用药后感染部位有1种或多种病

治疗后 37.45±0.88 a 10.50±3.69 0.71±0.72 a 79.08±46.14 a

原菌被清除,或病原菌菌量明显减少;(3)假定清除:用 观察组(n=48) 治疗前 37.85±0.92 11.78±8.82 10.19±21.30 158.74±85.28

药后症状、体征消失,但未获得标本培养结果;(4)未清 治疗后 37.06±0.71 a 10.04±2.76 1.15±1.14 a 40.57±43.26 ab

除:用药后感染部位仍培养出原病原菌或其他新的病原 a:与同组治疗前比较,P<0.05;b:与同期对照组比较,P<0.05。

菌,且菌量未减少或增加;(5)假定未清除:无效且未获 2.4 两组患者预后情况比较

得标本培养结果 。微生物清除率=(清除例数+部分清 治疗28 d后,两组的康复出院、转普通病房、死亡患

[6]

除例数+假定清除例数)/总例数×100%。

者比例比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。结果

1.4 观察指标

见表4。

观察两组患者治疗前和治疗后(停药后 3 d)的体

表4 两组患者预后情况比较[例(%)]

温 、白 细 胞(white blood cell,WBC)、C 反 应 蛋 白(C-

组别 康复出院 转普通病房 死亡

reactive protein,CRP)、降钙素原(procalcitonin,PCT);停

对照组(n=48) 4(8.33) 25(52.08) 19(39.58)

药后28 d,观察两组患者的预后情况,包括康复出院、转

观察组(n=48) 7(14.58) 30(62.50) 11(22.92)

普通病房、死亡情况;记录两组患者治疗期间腹泻、药物

2.5 两组患者不良反应发生情况比较

性肝损伤、急性肾损伤、神经系统异常等不良反应的发

生情况。 治疗期间,两组患者腹泻、药物性肝损伤、急性肾损

1.5 统计学方法 伤、神经系统异常发生率及总不良反应发生率比较,差

采用SPSS 26.0软件对数据进行统计分析。计量资 异均无统计学意义(P>0.05)。结果见表5。

料以x±s表示,组间比较采用t检验或秩和检验;计数资 表5 两组患者不良反应发生率比较

料以率表示,采用 χ 检验。采用 Logistic 回归分析影响 组别 腹泻/例(%) 药物性肝损伤/例(%) 急性肾损伤/例(%) 神经系统异常/例(%)总发生率/%

2

疗效的因素。检验水准α=0.05。 对照组(n=48) 12(25.00) 2(4.17) 5(10.42) 0(0) 39.58

2 结果 观察组(n=48) 9(18.75) 4(8.33) 3(6.25) 1(2.08) 35.42

2.1 两组患者的临床疗效比较 2.6 影响疗效的因素分析

观察组中有33例患者为有效,有效率为68.75%;对 根据临床疗效将患者分为有效组(56 例)和无效组

照组中有23例患者为有效,有效率为47.92%;观察组患

(40例),以患者年龄、性别、合并症等为指标进行单因素

者的有效率显著高于对照组(P=0.038)。

分析。结果显示,高龄、肺部感染、接受CRRT及单药治

2.2 两组患者的微生物学疗效比较

疗可能是导致CRO感染治疗无效的危险因素(P<0.05),

观察组患者的微生物清除率显著高于对照组(P=

使用CAZ/AVI、延长用药疗程、联合碳青霉烯类可能是提

0.021),结果见表 2。此外,观察组未清除患者中有 1 例

检出CAZ/AVI耐药菌株,对照组患者未检出多黏菌素B 高治疗有效率的有利因素(P<0.05)。结果见表6。

耐药菌株。 将 上 述 分 析 中 差 异 有 统 计 学 意 义 的 因 素 纳 入

2.3 两组患者治疗前后体温、WBC、PCT、CRP比较 Logistic 回归分析,结果显示,肺部感染、接受 CRRT 治

治疗前,两组患者的体温、WBC、PCT、CRP比较,差 疗可能是导致 CRO 感染治疗失败的独立危险因素,使

异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者的体 用 CAZ/AVI、延长用药疗程可能实现临床获益。结果

温、PCT、CRP均显著低于同组治疗前,且观察组CRP显 见表7。

· 1986 · China Pharmacy 2023 Vol. 34 No. 16 中国药房 2023年第34卷第16期