Page 108 - 2021年19期

P. 108

1.5 统计学方法 献 [7-19] 。其中,RCT 2篇 [9,18] ,队列研究11篇 [7-8,10-17,19] ;共

采用RevMan 5.4统计软件进行Meta分析。各研究 涉及 1 066 例患者,其中试验组 544 例,对照组 522 例。

间的异质性采用χ 检验。如各研究间无统计学异质性 文献检索流程见图1。

2

2

(P>0.1,I <50%),则采用固定效应模型进行 Meta 分 2.2 纳入研究的基本信息与方法学质量评价结果

析;反之,则采用随机效应模型进行Meta分析。当各研 纳入研究的基本信息见表 1,方法学质量评价结果

究间出现异质性时,应尽量找出产生异质性的来源。对 见表2、表3。

于二分类资料采用相对危险度(RR)及 95%置信区间

检索到的相关文献(n=568):

(CI)表示;对于连续性资料采用加权均数差(MD)及 Cochrane Library(n=3)、Embase(n=

37) 、PubMed (n=489) 、Web of

Science(n=2)、CNKI(n=35)、CBM

95%CI 表示。采用逐一去除研究后再重新统计的方法 (n=1)、万方(n=1)

对Meta分析结果进行敏感性分析。对于潜在的发表偏

排除重复文献(n=316)

倚采用倒漏斗图分析,并对纳入文献的偏倚进行讨论。

阅读题目和摘要初筛(n=252)

2 结果 根据题目和摘要排除综述、非临床试验

及研究目的不符合的文献(n=217)

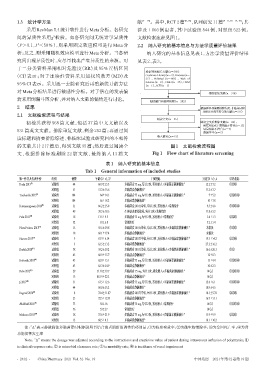

2.1 文献检索流程与结果

阅读全文(n=35)

初检共获得 568 篇文献,包括 37 篇中文文献以及 阅读全文后排除文献(n=22):

研究对象或干预措施不符合(n=13)

531篇英文文献。排除重复文献,剩余252篇;再通过阅 结局指标不符合(n=7)

数据不全(n=2)

读标题和摘要排除综述、非临床试验及研究目的不相符 纳入研究(n=13)

的文献共计 217 篇后,得到文献 35 篇;然后通过阅读全 图1 文献检索流程图

文,根据排除标准剔除 22 篇文献,最终纳入 13 篇文 Fig 1 Flow chart of literature screening

表1 纳入研究的基本信息

Tab 1 General information of included studies

第一作者及发表年份 组别 例数 年龄(x±s),岁 干预措施 疗程(x±s),d 结局指标

Doshi 2013 [7] 试验组 44 60.9±15.3 多黏菌素75 mg,每日2次,雾化吸入+多黏菌素静脉滴注 Δ 12.2±7.2 ①②③

对照组 51 57.3±15.6 多黏菌素静脉滴注 Δ 11.2±7.7

Tumbarello 2013 [8] 试验组 104 64±14.3 多黏菌素75 mg,每日2次,雾化吸入+多黏菌素静脉滴注 Δ 7±5.2 ①②③④

对照组 104 66±18.2 多黏菌素静脉滴注 Δ 10±7.8

Rattanaumpawan 2010 [9] 试验组 51 66.2±15.8 多黏菌素200万单位,每日2次,雾化吸入+常规治疗 9.5±4.6 ①②③④

对照组 49 70.2±18.5 生理盐水雾化给药,每日2次+常规治疗 11.8±3.2

Polat 2015 [10] 试验组 18 13.5±9.5 多黏菌素75 mg,每日2次,雾化吸入+常规治疗 3.4±1.3 ①②③

对照组 32 18±6.8 常规治疗 3.2±1.4

Pérez-Pedrero 2011 [11] 试验组 15 55.5±19.8 多黏菌素100万单位,每日2次,雾化吸入+多黏菌素静脉滴注 Δ 未提及 ①②③

对照组 18 60.1±17.4 多黏菌素静脉滴注 Δ 未提及

Naesens 2011 [12] 试验组 9 67.9±6.34 多黏菌素200万单位,每日2次,雾化吸入+多黏菌素静脉滴注 Δ 19.3±14.2 ①③④

对照组 5 62.5±13.2 多黏菌素静脉滴注 Δ 27.2±16.2

Korbila 2010 [13] 试验组 78 59.2±19.2 多黏菌素100万单位,每日2次,雾化吸入+多黏菌素静脉滴注 Δ 16.6±26.1 ①③

对照组 43 60.9±15.7 多黏菌素静脉滴注 Δ 12±8.3

Kofteridis 2010 [14] 试验组 43 62.0±15.1 多黏菌素75 mg,每日2次,雾化吸入+多黏菌素静脉滴注 Δ 13±4.4 ①②③④

对照组 43 62.3±14.9 多黏菌素静脉滴注 Δ 10±2.3

Kalin 2012 [15] 试验组 29 51.10±19.7 多黏菌素 75 mg,每日2次,雾化吸入+多黏菌素静脉滴注 Δ 14(x) ①②③④

对照组 15 48.19±22.2 多黏菌素静脉滴注 Δ 14(x)

Ji 2017 [16] 试验组 51 67.5±12.6 多黏菌素75 mg,每日2次,雾化吸入+多黏菌素静脉滴注 Δ 12.6±6.1 ①②③④

对照组 44 60.0±15.2 多黏菌素静脉滴注 Δ 10.9±4.5

Bogović 2014 [17] 试验组 8 72.4±11.87 多黏菌素200万单位,每日2次,雾化吸入+多黏菌素静脉滴注 Δ 10.3±5.72 ②③④

对照组 23 72.5±12.91 多黏菌素静脉滴注 Δ 16.9±15.1

Abdellatif 2016 [18] 试验组 73 50±16 多黏菌素75 mg,每日2次,雾化吸入+常规治疗 14(x) ①②③④

对照组 76 53±17 常规治疗 14(x)

Mohamed 2013 [19] 试验组 28 55.6±21.9 多黏菌素75 mg,每日2次,雾化吸入+多黏菌素静脉滴注 Δ 13.9±9.9 ①②③

对照组 12 60.5±4.5 多黏菌素静脉滴注 Δ 18.1±10.2

注:“Δ”表示静脉滴注多黏菌素时根据说明书结合患者肌酐值调整给药剂量;①为临床有效率;②为微生物清除率;③为全因死亡率;④为肾

功能损害发生率

Note:“Δ”means the dosage was adjusted according to the instructions and creatinine value of patient during intravenous influsion of polymyxin;①

is clinical response rate;② is microbial clearance rate;③ is mortality rate;④ is incidence of renal impairment

·2402 · China Pharmacy 2021 Vol. 32 No. 19 中国药房 2021年第32卷第19期