Page 136 - 《中国药房》2025年2期

P. 136

敏感性和特异性;然而,在 AKI 早期阶段(用药第 1、2 损伤的早期预测中具有一定的敏感性,但其易受特定恶

天),该指标 ROC 曲线的 AUC 分别为 0.667 和 0.636,提 性肿瘤、感染等多种因素的影响,特异性较低且个体差

[36]

[7]

示其早期预测能力有限 。一项临床研究纳入了 88 例 异较大 ,因此需结合其他标志物进行综合评估。

接受单疗程静脉注射妥布霉素或多黏菌素的患者,对其 2.6 其他

中71例患者的尿液NAG水平进行了随访分析。整体分 一项研究通过代谢组学的方法对经多黏菌素干预

析显示,用药第 14 天患者的尿液 NAG 水平较第 1 天显 的大鼠的代谢物进行分析,以筛选多黏菌素相关AKI的

著升高,达基线水平的3.5倍,且多黏菌素的暴露量与尿 潜在生物标志物。该研究通过核磁共振技术发现,用药

[33]

[34]

液 NAG 水平呈正相关(P<0.05) 。Suzuki 等 的研究 第1天尿液中的牛磺酸水平显著升高,并与肾组织病理

表明,联合使用白蛋白与多黏菌素治疗,能够显著降低 学评分和KIM-1水平呈正相关。这一结果表明,牛磺酸

[37]

患者的尿液NAG水平,减少其AKI发生风险,这一结果 的升高可能是多黏菌素相关 AKI 的早期信号之一 。

进一步支持了NAG作为早期肾损伤预测标志物的临床 另一研究结果显示,经多黏菌素干预后,大鼠尿液中

α-GST 水平较基线升高了 7 倍(P<0.001);ROC 分析显

应用潜力。尽管 NAG 已被广泛用于预测肾损伤的发

示,α-GST的预测敏感性为100%,AUC为0.998,其预测

生,但目前尚缺乏大规模的随机对照试验来巩固其临床

[38]

效能优于 SCr(敏感性为 88.8%) 。但目前 α-GST 作为

价值并明确最佳应用条件,因此该指标在多黏菌素相关

多黏菌素相关AKI预测生物标志物的证据有限,还需多

AKI预测中的具体作用仍需更多研究予以验证。

[39]

中心、大样本的随机试验予以验证。Hart 等 利用外源

2.5 β2M

性微生理系统研究了可溶性Fas在肾小管损伤中的潜在

β2M 是一种由所有有核细胞持续分泌且主要经肾

作用,结果显示,接受多黏菌素和氨基糖苷类抗菌药物

小球滤过系统排出的低分子量蛋白质,分子量约为11.8

治疗的囊性纤维化患者尿液中的Fas浓度在治疗期间显

kDa。约有99.9%经滤过后的β2M被近端小管重吸收并

著升高,并与慢性肾病的发生密切相关。这一发现为抗

降解为氨基酸,后者随后被再次重吸收。当肾小管受损

菌药物相关亚临床AKI的早期识别提供了新思路,并可

时,β2M 的重吸收和降解过程受阻,导致其在血液和尿

能有助于长期肾功能障碍发生风险的预测。此外,有研

[35]

液中的浓度显著升高 。一项前瞻性研究对 84 例接受

究探讨了尿外泌体在药物性肾损伤中的预测潜力,指出

氨基糖苷类、万古霉素、两性霉素、多黏菌素或钙调磷酸 尿外泌体中相关代谢物含量和蛋白表达的变化能够反

酶抑制剂治疗的住院成年患者进行了β2M检测,以评估 映药物致AKI的早期病理变化 。

[40]

其肾损伤。结果,在SCr显著升高前的1~3 d,AKI组患 综上所述,与SCr、尿素氮等传统肾损伤生物标志物

者体内的 β2M 水平就已经显著升高;进一步的 ROC 分 相比,上述新型生物标志物的敏感性和选择性更好。这

析显示,该指标 ROC 曲线的 AUC 在 AKI 诊断前为 0.76 些新型生物标志物不仅能反映出肾损伤早期阶段(即在

[95% 置信区间(confidence interval,CI)为 0.41~1.00], 形态学变化尚不明显时)上皮细胞的微小损害,而且能

在 AKI 诊断后为 0.84(95%CI 为 0.63~1.00),在 AKI 发 一定程度上区分近端小管、远端小管或肾小球等具体损

展至病情高峰时为 0.92(95%CI 为 0.80~1.00);用于 伤部位。笔者总结了各种新型生物标志物在多黏菌素

AKI 预测的平均 AUC 为 0.81 。尽管 β2M 在药物性肾 相关AKI早期预测中的机制及优缺点,具体见表1。

[23]

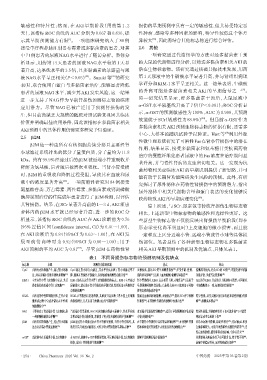

表1 不同肾损伤标志物的预测机制及优缺点

标志物 来源 预测肾功能的机制 优点 缺点

CysC 由所有有核细胞产生,通过肾小球滤 CysC通过肾小球自由滤过,其水平升高反映了肾小球滤过率下 灵敏度高,能比SCr更早预测肾损伤 ;不受年龄、性别、 检测成本较高,约为SCr的10倍 ;可能受到甲状腺

[13]

[17]

[13]

过,并在近端小管被重吸收和降解 [13] 降,能够在肾损伤早期检出,以较敏感地预测肾功能异常 [14] 肌肉质量影响 ;适用于血清检测,检测结果稳定 [16] 功能异常、炎症等因素影响 [18]

[21]

KIM-1 主要在肾小管上皮细胞中表达,尤其 KIM-1的高表达是肾小管上皮细胞损伤的标志。KIM-1主要通过 肾小管损伤时,KIM-1表达显著上调,灵敏度高 ;适用于 AKI诱导KIM-1升高的分子机制尚不清楚;不同研究

是在损伤的近端小管上皮细胞 [19] 尿液排出,能有助于肾小管损伤的早期识别,特别适用于药物性肾 早期预测药物性肾损伤;已获得美国FDA批准用于药物 中的截断值不一致,标准化程度较低 [19]

毒性的检测 [19] 性肾毒性的临床评估 [22]

NGAL 由活化的中性粒细胞分泌,主要在骨 NGAL在肾损伤后迅速释放,其浓度升高反映了肾小管上皮细胞 能通过血液和尿液检测,灵敏度高 ;能比SCr更早预测 特异性低,易受其他因素(如炎症和恶性肿瘤)的影

[26]

[29]

髓形成过程中合成并储存在中性粒 的损伤程度,尤其适用于预测AKI的早期阶段 [26] 肾损伤 ;在药物性肾损伤的预测中表现出色 [27] 响 ;检测成本较高 [12]

[26]

细胞颗粒中 [25]

[32]

NAG 主要存在于肾近端小管上皮细胞,是 当近端小管受损时,NAG可从细胞内释放至尿液中,其水平升高 对近端小管损伤特别敏感 ;适用于早期预测和评估近端 特异性较低,其他病理条件下也可能升高 ;可能受

[31]

一种溶酶体刷状边界酶 [31] 表明近端小管功能受损,常被用于肾小管功能障碍的早期预测 [31] 小管功能障碍 [33] 到尿素或重金属的干扰 [32]

[23]

β2M 由所有有核细胞产生,经过肾小球滤 β2M通过肾小球滤过后在肾小管被重吸收,当肾小管受损时,其 在早期肾小管损伤中具有较高的敏感性 ;在药物性肾损 容易在尿液中降解,稳定性较差 ;受尿液pH和蛋

[36]

过后在近端小管被重吸收 [35] 浓度升高并通过尿液排出,可作为肾小管损伤的早期标志物 [36] 伤和移植相关肾损伤中表现出良好的预测能力 [36] 白酶影响较大,可能导致假阳性或假阴性结果 ;受

[35]

特定恶性肿瘤、感染等因素的影响,个体差异大 [36]

[42]

α-GST 高度集中在近端肾小管上皮细胞中 在AKI时,尿液中α-GST排泄量增加,可反映近端小管上皮细胞的 能够早期预测近端小管损伤 [41] 非肾脏相关疾病条件下也可能升高,特异性不强 ;

损伤,适用于肾损伤的早期预测 [41] 尿液中的稳定性差,需要特殊储存条件 [43]

· 254 · China Pharmacy 2025 Vol. 36 No. 2 中国药房 2025年第36卷第2期