Page 81 - 《中国药房》2022年14期

P. 81

均值上浮20%为标准 ,拟定霸王花药材的总灰分不得 1

[13]

过 12.0%;酸不溶性灰分因实测值较小,暂不作限度 150

要求。 100 2

2.4.3 浸出物 取各批次霸王花药材粉末,按照2020年 mAU

50

版《中国药典》(四部)通则“2201 浸出物测定法”项下“水

溶性浸出物(热浸法)”和“醇溶性浸出物测定法(热浸 0

法)”进行检测,后者所用溶剂为60%乙醇 。每批样本 0 5 10 15 20 25 30

[11]

t/min

平行测定3次,取平均值(表2)。结果显示,15批霸王花 A.混合对照品溶液

1

药 材 水 溶 性 浸 出 物 为 30.34% ~49.91% ,平 均 值 为

75

40.13%;醇溶性浸出物为 25.27%~36.92%,平均值为

2

32.33%。以平均值下调 20%为标准 ,结合 15 批药材 50

[13]

mAU

浸出物测得量,拟定水溶性浸出物不得少于 30.0%,醇 25

溶性浸出物不得少于25.0%。

0

2.5 含量测定

0 5 10 15 20 25 30

2.5.1 混合对照品溶液的制备 精密称取山柰酚、异鼠 t/min

B.供试品溶液

李素对照品适量,加甲醇制成上述2个成分质量浓度分

别为100.356、58.730 μg/mL的混合对照品溶液。 150

2.5.2 供试品溶液的制备 精密称取药材粉末0.5 g,置 100

于 100 mL 锥形瓶中,加甲醇 20 mL、4 moL/L 稀盐酸 5 mAU

50

mL,称定质量,80 ℃加热回流提取 1 h,放冷至室温,再

0

次称定质量,用甲醇补足减失的质量,摇匀,用 0.45 μm

0 5 10 15 20 25 30

微孔滤膜滤过,取续滤液,即得。 t/min

C.空白溶液

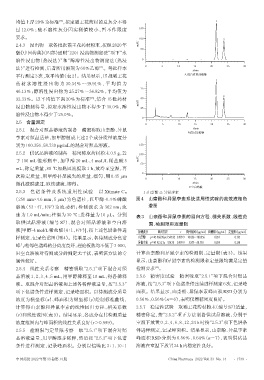

2.5.3 色谱条件及系统适用性试验 以 Xtimate C18 1:山柰酚:2:异鼠李素

(250 mm×4.6 mm,5 μm)为色谱柱,以甲醇-0.4%磷酸 图4 山柰酚和异鼠李素系统适用性试验的高效液相色

溶液(53 ∶ 47,V/V)为流动相;检测波长为 362 nm;流 谱图

速为 1.0 mL/min;柱温为 30 ℃;进样量为 10 μL。分别 表3 山柰酚和异鼠李素的回归方程、相关系数、线性范

取供试品溶液(编号 S7)、混合对照品溶液和空白溶 围、检测限和定量限

液[甲醇-4 mol/L稀盐酸(4 ∶ 1,V/V)],按上述色谱条件进 待测成分 回归方程 r 线性范围/(μg/mL) 检测限/(μg/mL) 定量限/(μg/mL)

样测定,记录色谱图(图4)。结果显示,各待测成分色谱 山柰酚 y=45 968.99x+3 547.82 0.999 9 10.036~100.356 0.051 0.135

异鼠李素 y=43 921.17x-338.38 0.999 9 5.873~58.730 0.059 0.158

峰与相邻色谱峰的分离度良好,理论板数均不低于3 000,

且空白溶液对待测成分的测定无干扰,表明该方法的专 计算山柰酚和异鼠李素的检测限、定量限(表 3)。结果

属性较好。 显示,山柰酚和异鼠李素的检测限和定量限均满足定量

[11]

2.5.4 线性关系考察 精密吸取“2.5.1”项下混合对照 检测要求 。

品溶液 1、2、3、4、5 mL,用甲醇稀释至 10 mL,得各稀释 2.5.6 精密度试验 精密吸取“2.5.1”项下混合对照品

液。取混合对照品溶液和上述各稀释液适量,按“2.5.3” 溶液,按“2.5.3”项下色谱条件连续进样测定6次,记录峰

项下色谱条件进样测定,记录峰面积。以待测成分质量 面积。结果显示,山柰酚、异鼠李素峰面积 RSD 分别为

浓度为横坐标(x)、峰面积为纵坐标(y)绘制标准曲线, 0.56%、0.56%(n=6),表明仪器精密度良好。

计算得山柰酚和异鼠李素的线性回归方程、相关系数 2.5.7 稳定性试验 取霸王花药材粉末(编号S7)适量,

(r)和线性范围(表3)。结果显示,各成分在其检测质量 精密称定,按“2.5.2”项下方法制备供试品溶液,分别于

浓度范围内与峰面积的线性关系良好(r>0.999)。 室温下放置0、2、4、6、8、12、24 h时按“2.5.3”项下色谱条

2.5.5 检测限与定量限考察 取“2.5.1”项下混合对照 件进样测定,记录峰面积。结果显示,山柰酚、异鼠李素

品溶液适量,用甲醇逐步稀释,然后按“2.5.3”项下色谱 峰面积 RSD 分别为 0.56%、0.64%(n=7),表明供试品

条件进样测定,记录峰面积。分别以信噪比 3 ∶ 1、10 ∶ 1 溶液在室温下放置24 h内稳定性良好。

中国药房2022年第33卷第14期 China Pharmacy 2022 Vol. 33 No. 14 ·1739 ·